ストリーミング戦争:10人に7人がストリーミングサービス利用

現在、インターネットの普及によりテレビや新聞よりもインターネットを使用しニュースなどの情報を得る機会が非常に多くなりました。

またドラマや映画もインターネットから視聴する「ビデオ・オン・デマンド」が非常に普及しています。

インプレス総合研究所のデータ「動画配信ビジネス調査報告書2021」によると次のように記されています。

■有料動画配信サービスの利用率は4.1ポイント増の25.6%に

有料動画配信サービスの利用率は25.6%となり、二年連続で4ポイント以上の増加となっています。引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、外出自粛による巣籠需要が拡大したことや、1年を通して各サービスでTVCMなどのプロモーションがより一層強化されたこと、各サービスで話題となるオリジナルコンテンツが配信されていること、見逃し配信の浸透による認知度の向上などの要因から利用率、利用経験者の比率が伸びたと考えられます。

普段よく視聴する映像・動画の種類を聞いたところ、「リアルタイムのTV番組」が69.9%で最も高く、「録画したTV番組」が54.9%で続き、YouTubeなどの「動画共有サービス」の45.9%、TVerなどの「無料の動画配信サービス」が30.7%となっています。無料の放送やインターネット動画がよく視聴されています。

一昨年および昨年の調査時点から上位の順位の変動はありませんが、「動画共有サービス」「無料の動画配信サービス」「有料の動画配信サービス」などインターネット上の動画の利用は引き続き大きく伸びています。

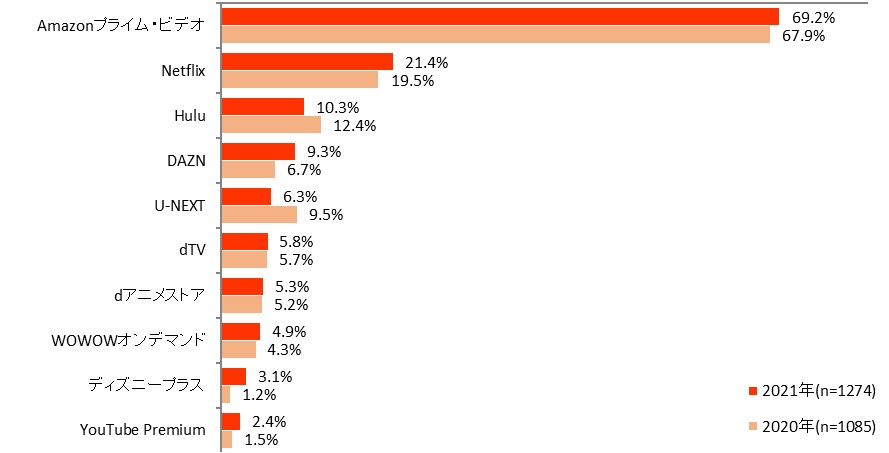

有料動画配信サービス利用者を対象に、利用している有料の動画配信サービスを調査した結果、トップは「Amazonプライム・ビデオ」が69.2%となり、昨年から1.3ポイント増加しています。2位には「Netflix」の21.4%、3位には「Hulu」の10.3%が続きます。

動画配信サービスが非常に普及し、多くのビデオ・オン・デマンド会社がうまれていることがわかります。

そうした中、12月20日のスウェーデン公共テレビSVTによれば、投稿数の増加や視聴者への注目を集める動画配信サービス企業間での戦いが、ストリーミング戦争と呼ばれ知られるようになってきたと報じています。

記事によれば、アメリカのストリーミングサービスNetflixは、2012年にスウェーデンで開始されました。

その後毎年さらにストリーミングサービスが追加され、今日では成人の10人に7人が少なくとも1つの動画配信サービスを利用しているとのことです。

テレビ評論家のキム・ヴェラブスロ・ノードバーグは、動画配信サービスサービス数が増加した理由の1つとして、パンデミックと技術開発の間の需要が増加したことにあるそうです。

しかしインターネット財団のインターネット専門家であるマンス・ヨナス氏は、サービスが増えると、消費者が多くのストリーミングサービスの情報を得るのが難しくなり、消費者が疲れてしまうと言います。

そのため将来的には1つの動画配信プラットフォーム上にストリーミングサービスが集約される可能性があるそうです。

音楽業界において1つの傘下に複数のレコード会社があるように、ストリーミング業界も最終的にこうした構造になると思います。ただお互いの企業が権利を合意する必要があるだけです。

とマンス・ヨナス氏は述べています。

またさらにストリーミングサービスで映画やドラマが配信され、それが日常生活の大部分を占めるようになると、また若い人たちはテレビを持っていない人も多いため、現在のテレビ時代が終わる可能性があるとのことです。

テレビで育ってきた世代にとっては残念ですが、テレビがなくなる時代がもうすぐやってくるのかもしれません。

www.svt.se